別寒辺牛と書いて「べかんべうし」と言います。その別寒辺牛川の河口や別寒辺牛湿原および厚岸湖周辺の野鳥を紹介しています。その1

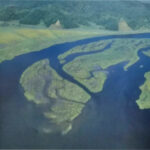

厚岸湖・別寒辺牛湿原の概要

厚岸湖・別寒辺牛(べかんべうし)湿原は約8,300haの広さを持ち、そのうち5,277haがラムサール条約登録湿原に登録されています。

この湿原は別寒辺牛川本流と支流に沿って細長く発達し、一度に全域を見渡すことのできない湿原です。

主な特徴は、中流から上流側には発達した高層湿原を含む 多様な湿地環境を有します。

また下流域及び厚岸湖は低層湿原を中心とする水面の多い湿地環境になっており、オオハクチョウをはじめとするカモ類の中継地・越冬地となっております。

厚岸水鳥観察館は、別寒辺牛川下流域を見渡すことができる位置に建っており、タンチョウの繁殖の様子、水鳥の渡りなどの節ごとの湿原の営みを施設内から観察することができます。

別寒辺牛湿原ってどこよ!

ラムサール条約とは?

正式には、「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」のことを言ってます。

昭和46年にイランのラムサールという都市で採択されたことからそう呼ばれています。

条約は、水鳥を初めとする野生動物の生息地となっている湿地を、国際的な協力のもと保護・健全し、賢明に利用する「ワイズユース」のことを目的としています。

別寒辺牛川河口の生き物たち

エゾシカ

エゾシカは年中見られますが、特に2月後半から3月にかけて春の大移動が見られます。

ヨシが緑に色づく頃になると、シカも他の水鳥たちもヨシの茂みに隠れてしまって見づらくなってしまいます。

オスジカ同士の戦いは、よく見られます。

氷が張っていればその上を歩きますが、融けてしまったら群で泳いで渡ります。

生まれたばかりの子ジカと母ジカは、夏の鹿ノ子模様がきれいです。

カモ類

真夏は、繁殖しているマガモやカワアイサを除いて、カモの仲は非常に少なくなり、湿原の野鳥はタンチョウとアオサギばかり目立つようになります。

そして夏も終わり秋が近づく9月なると北方からやって来たカモたちが湿原内の水路にひしめき合うようになります。

空には入り乱れて飛んでいるカモがたくさんみられます。

カワアイサとミコアイサは、氷が張り始める頃、そして氷が融けだした直後、これら魚をエサにしているアイサの仲間は、非常に活発に活動しています。

ウグイス・コゲラ

湿原内には、カモ以外にもたくさんの野鳥が生息しています。しかし、あまりにも小さいとテレビカメラには映らないので残念です。

ハヤブサ

毎年1月後半~2月にカメラの近くにやってくるのがハヤブサです。

気性は荒く、近くに来る自分より体の大きいトビやノスリたちも追い払ってしまいます。

ノスリ

冬に道路沿いの電柱や鉄塔の上で真下をじーっと見つめて獲物を探っているのでよく目立ちます。

アオサギ

春から初冬まで厚岸湖から別寒辺牛川流域に広く生息しています。

本町愛冠にコロニー(集団営巣地)があります。

ユリカモメ

春の一時期、夏羽のものが多数見られるようになります。

数百羽で湿原内を乱舞する様子はとてもカモメとは思えないほどです。

カヌーインフォメーション

当観察館からカヌー駅出発点までは17km。車で15~20分。

カヌーコースは、出発点から終点の水鳥観察館まで約9km。

所要時間は約2時間30分ですが、潮の干潮および満潮や風向きにより大きく変わってきます。

このカヌーコースの周辺では、タンチョウが子育てをしています。

人間との遭遇がたび重なると、巣を放棄したりヒナが事故に遭う危険性が高くなります。

そこで本町は、関係者の総意でタンチョウのヒナの成長に合わせて段階的にカヌーの入り込みを自主的にコントロールしています。

●5月1日から6月30日まで ……3組(9艇)まで

●7月1日から7月31日まで…….5組(15艇)まで

●8月1日から8月31日まで ………10組(30艇)まで

●9月1日から10月31日まで …… 総量制限なし

(尚、組とは集団のことを言って、1組の上限を3艇までとしてます。したがって、一つの別寒辺牛川集団で5艇の場合は、2組としてカウントします)

そのため別寒辺牛川をカヌーで下る場合は、当観察館へ予約するよう呼びかけています。事前に電話でお申し込み下さい。

カヌーや釣りなどで別寒辺牛(べかんべうし)川に入る場合は、当観察館に立ち寄り、タンチョウなどの野生生物の情報や注意事項のレクチャーを受けたうえでお出かけ下さい。

カヌーが初めてで上記レクチャーを受けた人には、記念のライセンス証を交付します。

厚岸水鳥観察館

別寒辺牛川河口から厚岸湖に集まるおもな水鳥たち

1年を通して、野鳥を観察できる時期をまとめてみました。

タンチョウ ⇒ 12月~3月始めまで川が凍結するため鶴居および阿寒方面へ!

オオワシ ⇒ 秋~初春まで観られます。

オジロワシ ⇒ 通年観るれるが、オオワシが来る時期に一緒に増える。

オオハクチョウ ⇒ 渡りのピークは12月初旬で5,000~6,000ア羽。越冬は1,000~3,000くらい観られます。

マガモ ⇒ 年中見られ、繁殖も確認。

カルガモ ⇒ 春秋の渡りの時期のみ観られます。

ハシビロガモ ⇒ 春秋の渡りの時期のみ観られます。

オカヨシガモ ⇒ 春秋の渡りの時期のみ観られます。

オナガガモ ⇒ 秋~春まで観られます。

コガモ ⇒ 春秋の渡りの時期のみ観られます。

ヨシガモ ⇒ 秋~春まで観られます。

ヒドリガモ ⇒ 秋~春まで観られます。

ホシハジロ ⇒ 秋~春まで観られます。

キンクロハジロ ⇒ 秋~春まで観られます。

ホオジロガモ ⇒ 秋~春の水鳥だが厳冬期に厚岸湖で多い。

ミコアイサ ⇒ 12月の河川が結氷する直前、3月河川が開いた直後に数百の群れ、厳冬期は少な目です。

ウミアイサ ⇒ 希に河川に入ってくる。

カワアイサ ⇒ 年中見られ、繁殖も確認。

アオサギ ⇒ 真冬は凍結のためいなくなるが、希に少数が観られます。

ダイサギ ⇒ アオサギに混じって少数確認できるが、夏は少数。

アマサギ ⇒ 春~初夏にかけて少数が観られます。

オオバン ⇒ 春秋の渡りの時期のみ観られます。